土木資材の雑記

意外と知らない点字ブロックの話

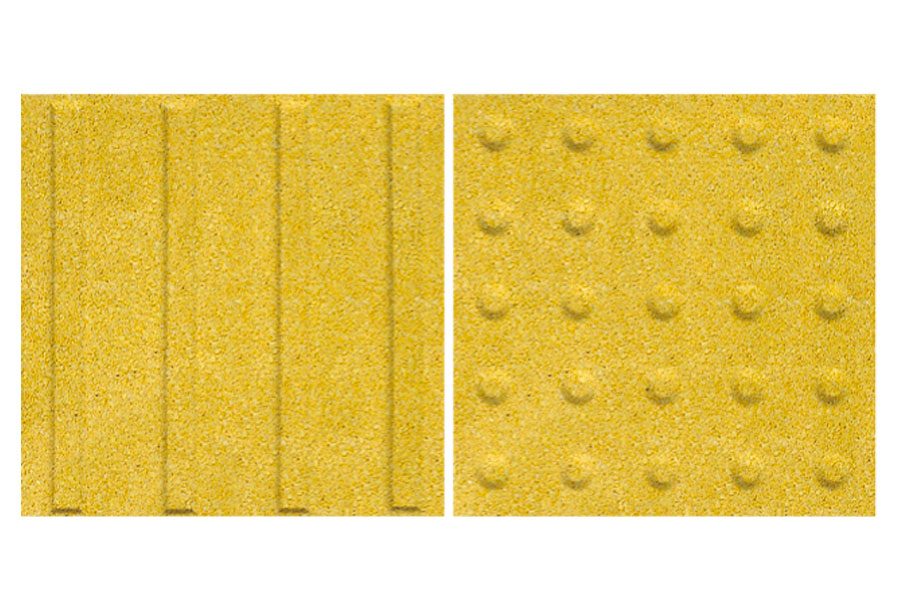

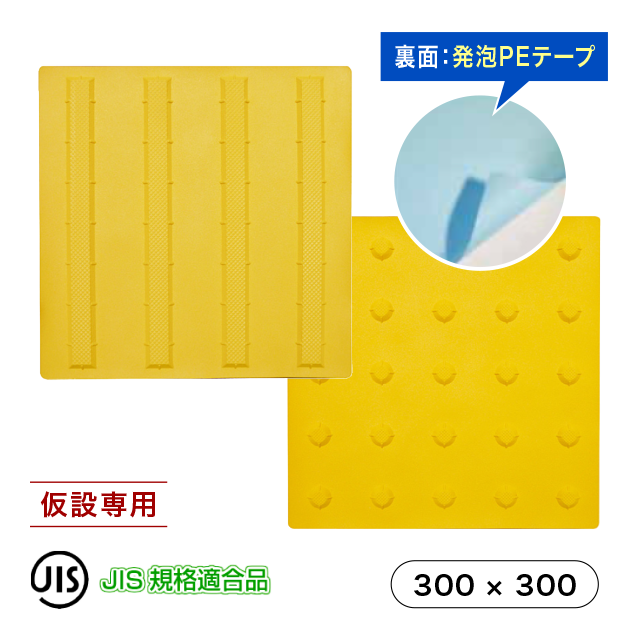

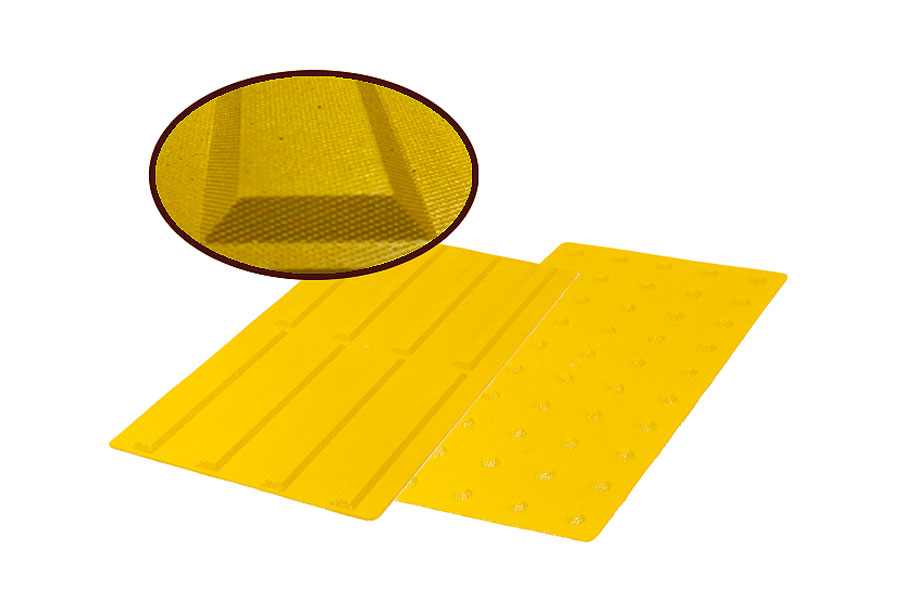

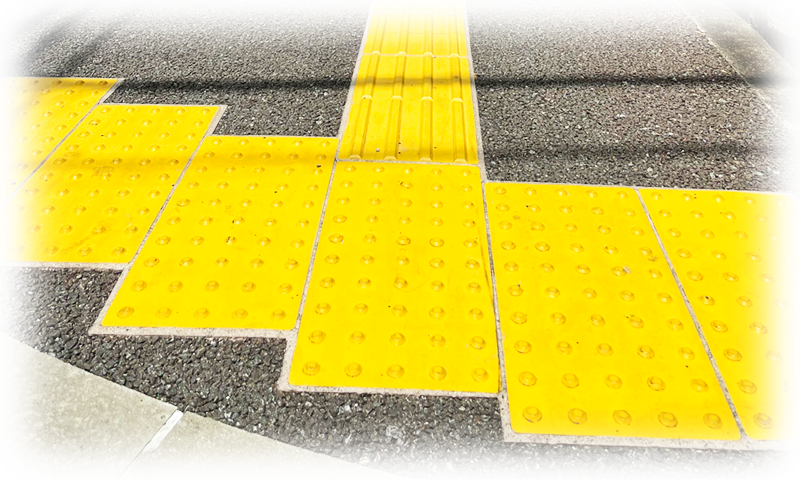

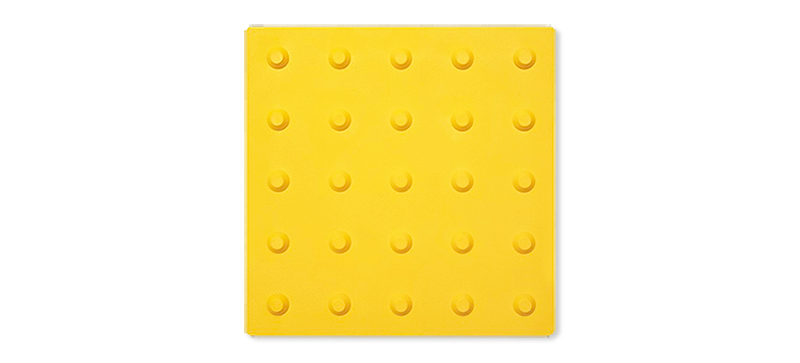

おそらく、歩道に設置してある点字ブロックのことを見たことがないという人はいないと思います。 点字ブロックとは 点字ブロックは、目の不自由な方が安全に移動するために地面や床面へ設置された四角形の案内表示です。 点字ブロックの歴史 実は点字ブロックの発祥は日本って知っていましたか? 三宅精一氏 点字ブロックの種類 点字ブロックには、進行方向を示す「誘導(線状)ブロック」と危険箇所や誘導対象施設等の位置を示す「警告(点状)ブロック」の2種類があります。 ●誘導(線状)ブロック 線状ブロックは、主に誘導対象施設の方向を案内するために設けられています。ブロックの突起を足の裏や伺で確 認しながら、突起の方向に歩くことができるように線が向けられています。30cm×30cmの大きさに、線状突起の本数は4本となっています。 ●警告(点状)ブロック 点状ブロックは、曲がり角や交差点など注意が必要な地点、また、誘導対象施設の到着地点などを示すために設けられています。30cm×30cmの大きさに、点状突起の数は25(5列×5列)となっています。 点字ブロックの規格 以前は統一された規格が無かった為、メーカーによって色や形状の異なった点字ブロックが出回っていました。 <線状突起の形状及びその配列> 線状突起の配列は4本を下限とし、線状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。 単位(㎜) a a' b c d d' ※ブロック等の継ぎ目部分(突起の長手方向)における突起と突起の上辺部での間隔は、30mm以下とする。 <点状突起の形状及びその配列> 点状突起を配列するブロック等の大きさは、300mm(目地込み)四方以上で、点状突起の数は25(5×5)点を下限とし点状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。 単位(㎜) a a' b c ※この寸法範囲でブロック等の大きさに応じて一つの寸法を設定する。 点字ブロックの色 アスファルト舗装の場合は、対比効果が発揮できる黄色を使用することが基本です。 周囲と同系色の点字ブロックを使用した事例① 周囲と同系色の点字ブロックを使用した事例② 点字ブロックの両脇路面を濃色で舗装した事例 溶融式タイプ(熱可塑性樹脂) <特徴> 加熱した溶融型材料を専用機械を用いて路面に接着させる <長所> 1日の施工量が多く、施工が容易(約300m/日) 交通開放までの時間短縮 <短所> 専用機械が必要となり、その分費用も割高となる 突起部の高さ、形状をJIS規格通りにする事ができない 車両が載ると突起部分が潰れる 他の埋込式ブロックや樹脂系の貼付式タイプに比べ耐久性が劣る 狭い現場での施工に不向き 【写真引用元】 埋め込みタイプ <特徴> 舗装新設時に埋め込むか、舗装を切削して埋め込む コンクリート製が主流、他セラミックや磁器タイルなど <長所> 突起部の高さ、形状をJIS規格通りにできる 剥がれる心配がない 比較的丈夫で壊れにくい 景観に合わせた色を選択できる <短所> グレーチングやマンホール等の上には設置できない 大型車の乗り入れがある場所には不向き 既設の舗装面に設置するには、コストも時間もかかる シート式貼付けタイプ <特徴> 短期間の用途に適している ブチル系粘着材の裏のりで貼り付ける <長所> 離型紙を剥がし貼るため施工は早い 剥がすだけで撤去も早い <短所> 端部がめくれる場合がある 撤去時に粘着材が路面に残る シート式不織布貼付けタイプ <特徴> 下地塗料を塗布し、不織布付き点字シートを貼り付ける 突起部分は耐久性があるABS樹脂 <長所> 突起部の高さ、形状をJIS規格通りにできる 下地舗装と良くなじみ剥離しにくい <短所> 硬化時間が気温に左右されるため、熟練工を必要とする マスキングやボンドのコテ塗りなど作業工程が多い 容器など産業廃棄物が多く発生する ハケやローラーを使用し、塗った様な仕上がり 【写真引用元】 MMA樹脂貼付けタイプ <特徴> 下地接着剤を塗布し、点字ブロックを貼り付ける 点字ブロックは耐久性があるMMA樹脂 <長所> 突起部の高さ、形状をJIS規格通りにできる 下地舗装と強固に接着し剥離しにくい <短所> ボンドが硬化する際に、強烈な異臭がする 硬化時間が気温に左右されるため、熟練工を必要とする マスキングやボンドのコテ塗りなど、作業工程が多い 容器など産業廃棄物が多く発生する NEW シート式加熱溶融型貼付けタイプ <特徴> 溶融式接着剤を加熱し、点字シートを貼り付ける 点字シートは耐久性があるMMA樹脂 <長所> 突起部の高さ、形状をJIS規格通りにできる 下地舗装と強固に接着し剥離しにくい 硬化時間が気温に左右されない 熟練工が不要で、1人でも施工可能 産業廃棄物が発生しない <短所> 火器が使えない場所では使用できない(ヒートガン等を使うことで使用可能) 鋲タイプ <特徴> 鋲裏のピンを舗装に直接固定 主に建築周りで使用される ビスを用いたウッドデッキ仕様もある <長所> 舗装のデザインを生かした設置が可能 <短所> 施工に時間を要する 他の工法と比べコスト高となる 仮設用マットタイプ <特徴> 1ヶ月程度の短期間の仮設用途 両面テープや釘で固定 点字マットとゴムマット一体型 <長所> 設置と撤去が簡単 繰り返し使用できる <短所> ズレたりめくれ上がる場合がある 前述の通り、点字ブロックは視覚障害者の歩行に欠かせないものです。 昔から点字ブロックの上に自転車を駐輪している光景をよく目にします。 点字ブロックの色についても、もっと考えなければいけないと感じます。 その他にも、貼付けタイプ別に色んな点字ブロックを紹介しました。 土木資材の雑記 土木工事用不織布について 分離・緩衝・保護・排水・補強など様々な工事での活用例を参考に商品を紹介しています。河川や港湾護岸の吸出し防止工、洗掘防止工、盛土の層厚管理、ドレーン層材、透水シート、各種セパレーター等、必要とされる機能や目的に対応した土木工事用不織布シートをお探しいただけます。 DIYで土留め簡単施工術 雨が降って斜面などから土の流出を防ぐためには、土留め対策が有効的です。ここではDIYで簡単に土留めを施工できる方法を施工難易度別に紹介しています。また施工のために必要な資材等も具体的に紹介しています。 意外と知らない点字ブロックの話 歩道に設置してある点字ブロックですが、実は何のためにあるのか知らない人も多いです。ここでは点字ブロックについての役割をはじめ、その種類、特徴等を分かりやすく紹介しています。 道路舗装のアスファルト補修 日本の道路舗装で最も使用されているのはアスファルト舗装です。ここではそのアスファルト舗装についての構成をはじめ、劣化の原因、補修方法等を使用する補修材とセットで詳しく説明しています。 エクステリアの雑記 駐車スペースの緑化舗装について 都市部でも広い面積占めている駐車場は、近年は新たな緑化スペースになっています。この記事では、そのメリットや、施工方法、注意点、資材選びのポイントなどを詳しくご紹介しています。点字ブロックの豆知識をご紹介

しかしその点字ブロックが何のためにあるのかを皆さんはご存じでしょうか?

何気なく見てるだけで、実はその役割を知らずに生活している人も少なくありません。

知らないという人は、きっとこの記事を読んだ後、点字ブロックへの意識や考えが変わるはずです。

そういうわけで、今回は点字ブロックについての役割はもちろん、種類や特徴など少し施工者よりの話も含めてご紹介します。

点字ブロックについて

正式名称は「視覚障がい者誘導用ブロック」といい、視覚障害のある方が安全に目的地まで行くための大事な手掛かりになっています。

タイルやシート状の製品もありますが、この記事では一般的に呼ばれている「点字ブロック」で総称します。

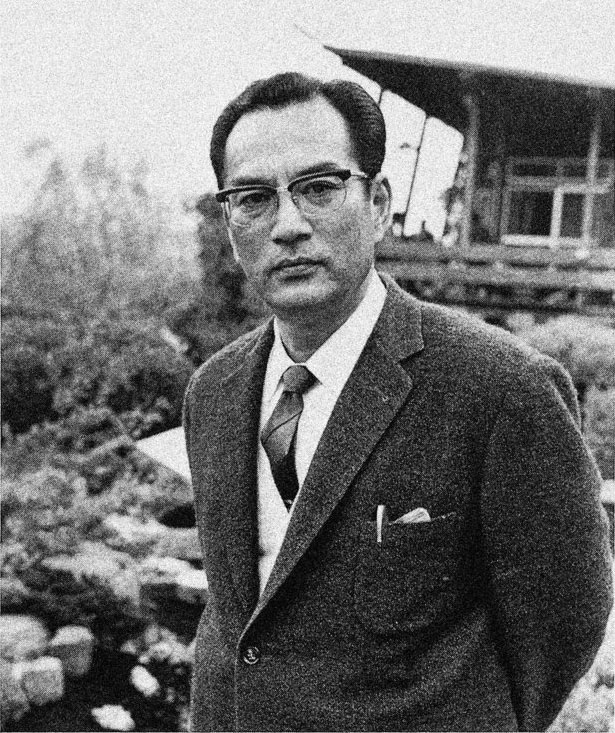

岡山県の発明家である三宅精一氏によって1965年(昭和40年)に考案されました。そして、その当人が自宅に安全交通試験研究センターを設け、点字ブロックの普及に専念したのが始まりです。

第一号点字ブロックは、1967年3月18日に岡山で設置され、日本記念日協会より「点字ブロックの日」と認定されています。

なくてはならないほど一般化した「点字ブロック」ですが、今では約150カ国まで普及しています。

日本人である三宅精一氏の発明が、世界の人の役立っているという事は、私たちの誇りでもありますね。

「wikipedia掲載画像」

昔はコンクリート製の点字が主流で、使用される1枚の大きさは、30cm×30cmが基本となっていました。

しかし重量があるので施工が大変で、ブロック舗装以外はあまり見かけなくなりました。

最近では30cm×60cmのシートタイプを、接着施工する製品が多く使われますが、接着施工する際に大量の産廃を排出するという問題点もあります。

そこで大量のゴミを排出しない接着工法として、加熱溶融式の製品も登場し注目を浴びています。

他に、線や点状の突起を直接取り付ける鋲タイプのものや、短期間のみ使用する仮設タイプものまで種類が沢山あります。

それぞれの特徴、長所や短所があるので、この記事が参考になれば幸いです。

しかし、それでは分かりづらいため、視覚障害者から統一してほしいとの要望があり、2001年(平成13年)に、日本工業規格のJIS T9251(視覚障がい者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列に関する規定)が定められました。

それ以前に設置された点字ブロックは、少しずつ現在の規格のものに張り替えが進められています。

記号

寸法

許容値

17

+1.5~0

a+10

+1.5~0

75

+1.5~0

5

+1~0

270以上

270以上

d+10

d+10

記号

寸法

許容値

12

+1.5~0

a+10

+1.5~0

55~60

+1.5~0

5

+1~0

一方で街や道路の美観を優先する場合は、歩道となじむ同系色のブロックが使われることもあります。

しかし後者の場合は、点字ブロック本来の役割を考えれば注意が必要です。

そもそも弱視者は、色(明暗のコントラスト)を識別して歩く人が多く、周りの色と見分けがつきにくいと歩きづらいという問題があります。

そこで重要なのは周囲の路面とブロックとの色彩コントラスト(輝度比)です。

道路の移動円滑化整備ガイドライン(財団法人国土技術研究センター)では、その輝度比を2.0程度確保することが望ましいとされています。

※ただし、建築の場合は一般的な道路とは異なり、鋲タイプの製品を使用しデザイン性に配慮する傾向があります。

(輝度比が小さいため視認しづらい)

(輝度比が大きいため視認し易い)

(輝度比が大きいため視認し易い)様々な点字ブロックとその特徴

視覚障害者点字ライン(溶着式) | カンセイ工業株式会社

視覚障がい者誘導表示 | ラインファルト工業株式会社

まとめ

留めた本人に悪気はなくても、これは絶対にやってはいけないことです。

その存在に気づきづらい人がいること、そしてぶつかる危険があることを常に意識しておかなくてはいけません。

もし、そんな現場を目撃した場合は、少し自転車を移動してあげるなどの対応が大事です。

記事内でも説明しましたが、景観デザインにこだわり過ぎれば、人の歩行を妨げる危険があります。

設計・施工関係者の方は、弱視者の方が周りの色との識別をしながら歩いてることを忘れないでほしいです。

そして、そこを意識した景観設計や施工を心がけてもらいたいと思います。

施工者の方には、ぜひブロックを選ぶ上で参考にしてもらえれば幸いです。

ただし設置に関して安全と思えない物もあるので、ガイドラインを参考にどの様に施工したら良いか、利用者の立場になって選んでください。

- 2024.01.30

- 17:04

- 土木資材の雑記